網膜硝⼦体

硝子体とは、眼球内の大部分を占める透明なゼリー状の組織のことです。眼球の形を保ったり、入ってくる光を屈折させたりする役割があります。

網膜の中心部には、黄斑とよばれる重要な部分があり、視力に大きく関わっています。

網膜硝子体は、これらの部位に何らかの異常が発生する病気の総称です。放置すると失明に至る可能性もあるため、早期発見・早期治療が重要です。

網膜硝子体疾患

- 糖尿病網膜症

- 網膜静脈分枝閉塞症

- 網膜中心静脈閉塞症

- 網膜動脈閉塞症

- 後部硝子体剥離

- 網膜裂孔

- 網膜剥離

- 中心性漿液性脈絡網膜症

- 加齢黄斑変性

- 黄斑上膜(黄斑前膜)

- 黄斑円孔

- 網膜色素変性

網膜硝子体疾患の症状

- 飛蚊症(視野に黒い点や虫のようなものが飛んで見える)

- 視力低下

- 歪んで見える

- 視野異常

網膜硝子体疾患の治療

レーザー治療(光凝固)

特殊なコンタクトレンズを装着し、眼の外部からレーザーを照射して網膜の血管や組織を凝固させる治療です。基本的には直径200マイクロメートル(μm)程度の小さな光を網膜などの眼の組織に当てて熱を発生させ、点状の凝固を作り出します。1発の照射は0.01~0.2秒程度とごく短時間なので、まったく痛みを感じないか、少しピリピリと感じることがある程度です。ただ、汎網膜光凝固術など何百~何千発も照射する場合は、時に鈍痛を感じることがあります。

網膜剥離・裂孔

網膜に孔が開き、それを通じて眼内液が網膜の裏側に回ると網膜剥離になります。網膜裂孔の段階か、周囲にわずかに網膜剥離ができたばかりの段階であれば、周囲をレーザー光凝固してあげることで、進行を食い止めることができる場合があります。また、網膜が薄くなって、裂孔が開きそうな部分に予防的に光凝固を行うこともあります。

糖尿病網膜症・網膜静脈閉塞症

新生血管が発生してくるのを予防したり、すでに発生している新生血管を退縮させたりする目的でレーザー治療を行います。増殖前糖尿病網膜症や増殖糖尿病網膜症、あるいは黄斑浮腫に対して効果があります。病状が進行している場合や血管新生緑内障が疑われる場合には、汎網膜光凝固術(網膜全領域に対するレーザー治療)を行います。

加齢黄斑変性

現在は硝子体内注射による治療が一般的ですが、それらの治療効果が乏しい場合に、光感受性物質を点滴しながらレーザーを照射して光化学反応を起こす光線力学的療法を行うことがあります。

網膜血管腫・網膜動脈瘤

異常血管に対して、直接照射することで、血管自体を凝固する目的で照射します。

硝子体手術

硝子体手術とは眼の硝子体と呼ばれる組織を除去し、網膜硝子体の病気を治す手術です。通常局所麻酔で行われ、手術時間は平均1時間から2時間以上に及ぶこともあります。硝子体は水晶体と網膜の間にあり、コラーゲン繊維と水でできた眼球の大半を占めている透明な組織です。この硝子体が網膜を引っ張ったり、濁ったりすることで網膜剥離や、硝子体混濁といった病気を起こします。硝子体手術は白目の部分から非常に細い器具を眼内に挿入し、硝子体の切除や網膜の治療を行います。硝子体カッターにより、出血や混濁した硝子体を切除して吸引除去します。また病気によっては、網膜上に張った膜を細長いピンセットの様な器具で除去したり、網膜の孔の部分をレーザー光線で固めます。

手術の適応疾患としては網膜剥離、硝子体出血、増殖糖尿病網膜症、黄斑上膜、黄斑円孔、網膜静脈閉塞症、眼内炎など他にもさまざまなものがあります。

当院では埼玉医科大学アイセンターと病診連携を行っており、迅速な対応が可能です。

抗VEGF治療

加齢黄斑変性や網膜静脈閉塞症、糖尿病網膜症などの網膜の疾患により、黄斑(網膜の中心部分)に浮腫(むくみ)が生じると、ゆがみや中心暗点(真ん中が暗く見える)、視力低下などの症状が出現します。

これらの疾患では、体内のVEGF(血管内皮増殖因子)という物質が、新生血管の増殖や黄斑浮腫の悪化に関与していることがわかっています。

抗VEGF治療はこのVEGFの働きを抑える薬剤を眼内に注射(硝子体内注射)することにより、黄斑浮腫を改善させ、病気の進行を抑制する治療法です。

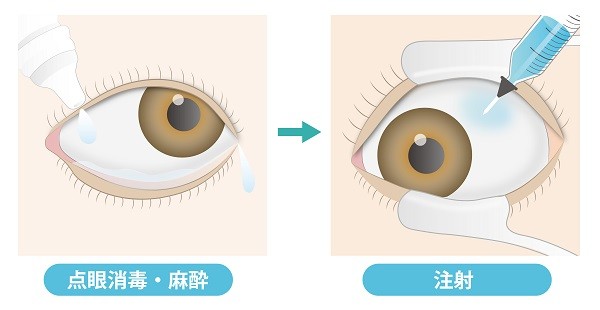

治療は外来通院で行われます。まず麻酔薬を点眼し、目の周囲と、目の表面を消毒します。続いて注射針を用いて、抗VEGF薬を眼内(硝子体内)に注入します。注射は短時間で終了します。