一般眼科について

眼科では目の健康を守るため、患者さんの様々な目のトラブルや疾患に対応しています。また、眼鏡やコンタクトレンズの処方、小児の視力検査も行います。 定期的なチェックを通じて、目の健康を維持し、疾患の早期発見を目指します。

また、白内障や緑内障などの手術にも対応しております。

アレルギー性結膜炎

アレルギー性結膜炎は、Ⅰ型アレルギーによるアレルギー性疾患です。原因となる抗原は花粉、ハウスダストなどです。 症状の発現に季節性があるものを季節性アレルギー性結膜炎、症状の発現が通年性であるものを通年性アレルギー性結膜炎といいます。

アレルギー性結膜炎の症状

- 両目のかゆみ

- ねばねばした目やに

- 流涙

- 結膜充血

- 眼球結膜の浮腫

- 眼瞼結膜の腫れ など

アレルギー性結膜炎の治療

アレルギーを引き起こす原因を除去、回避するとともに、抗アレルギー点眼薬を中心とした薬物治療を行います。

花粉症

花粉症は、植物の花粉が原因の季節性アレルギー性疾患の総称です。

花粉症の症状

水のような鼻水と、繰り返すくしゃみ、鼻づまりが三大症状です。 目にもかゆみや異物感が生じ、花粉の飛散量に比例して症状が悪化する傾向があります。

鼻症状は、呼吸がしづらくなるため、集中力低下や不眠など、勉強や仕事、家事に大きな影響を及ぼします。

ドライアイ

ドライアイは、「様々な要因により涙液層の安定性が低下する疾患であり、眼の不快感や視機能の異常を生じ、眼表面に障害が伴うことがあるもの」と定義されています。

ドライアイは中年女性に多くみられます。市販の目薬で対処できますが、症状が気になる方は眼科を受診するようにしてください。原因としては、長時間のPC作業(VDT作業)や、シェーグレン症候群、顔面神経麻痺、まぶたの外分泌腺であるマイボーム腺の機能不全などがあります。

ドライアイの症状

- 眼の乾燥感

- 異物感

- 眼痛

- 眼精疲労などの眼の疲労感

- 羞明などの視機能異常

ドライアイの治療

治療は、点眼薬の使用と、涙点プラグがあります。涙点プラグは、涙点を栓で塞ぐことで、涙液の流出を妨げて涙液をためる治療です。

また、コンタクトレンズの使用やVDT作業、運転時には適度に休みをとるなどといった、ドライアイを引き起こす、あるいは悪化させる原因の除去も重要です。

麦粒腫(ばくりゅうしゅ)

麦粒腫とは

俗に「ものもらい」と呼ばれるもので、原因は細菌感染によるものです。眼瞼(まぶた)には、涙や汗の分泌腺や毛穴がありますが、その小さな孔から細菌が感染して症状を引き起こします。感染した場所により外麦粒腫(図1)と内麦粒腫(図2)に分類されます。

麦粒腫の症状

まぶたの一部が赤くはれて、軽度の痛みや痒みを伴います。炎症が強くなってくると、赤み・腫れ・痛みが強くなります。化膿が進むと、腫れた部分が自然に破れて膿が出ることがあります。膿が出てしまえば、その後症状は回復に向かいます。

麦粒腫の治療

抗生物質の点眼や内服を行います。化膿が進んだ場合は切開して膿を出すこともあります。汚い手で目をこすったりしないよう注意が必要です。

麦粒腫に似た病気として以下のようなものが挙げられます。

霰粒腫、涙嚢炎、涙小管炎、眼窩蜂窩織炎、悪性腫瘍など。

霰粒腫(さんりゅうしゅ)

霰粒腫とは

眼瞼(まぶた)の中にできた小さな固い腫瘤です。涙の成分を分泌する脂の腺(マイボーム腺)の出口がつまり、その中に粥状の分泌物がたまって肉芽腫を形成したものです。麦粒腫と異なり、細菌感染を伴わない無菌性の炎症です。

霰粒腫の症状

症状は眼瞼の腫れや異物感です。典型例では痛みも赤みもなく、眼瞼にコロコロとしたできもの(腫瘤)を触れます。急には大きくなりませんので、しばらくの間は経過を見ていても構いませんが、自然に治ることはまずありません。炎症を伴った場合は麦粒腫と似た症状が出ることがあり、これを急性霰粒腫と呼びます。

霰粒腫の治療

霰粒腫を包んでいる袋ごと摘出する手術が必要です。早期であれば霰粒腫の中に副腎皮質ステロイド薬を注射することで治ることもあります。急性霰粒腫に対しては、まず抗生物質などで消炎をはかります。高齢者では悪性腫瘍との鑑別が必要であることもあり、注意が必要です。

霰粒腫に似た病気として以下のようなものが挙げられます。

麦粒腫、涙嚢炎、涙小管炎、眼窩蜂窩織炎、悪性腫瘍など。

眼精疲労

眼精疲労とは眼を使う仕事を続けることにより、眼痛・眼のかすみ・まぶしさ・充血などの目の症状や、頭痛・肩こり・吐き気などの全身症状が出現し、休息や睡眠をとっても十分に回復しない状態です。

その多くは度の合わない眼鏡を使用していたり、老眼の初期などで無理な近業作業を行った場合などです。また緑内障や白内障、ドライアイでも眼精疲労が出現することがあります。最近は、特にパソコンやスマートフォンなどを使用する機会が増えたため、これが原因の眼精疲労が増えています。

その他、全身疾患に伴うもの・心因性のもの・環境によるものなど、眼精疲労をもたらす要因は非常に多岐にわたっています。

眼鏡が合わない場合は作り直したり、目の病気が発見されれば治療したりします。パソコンやスマートフォンを使用する機会の多い人は、適度な休息を取りながら行うことが非常に大切です。また、ビタミン剤の配合された点眼薬や内服薬が有効である場合があります。

ぶどう膜炎

ぶどう膜炎の症状

ぶどう膜炎が生じると、眼の中の透明な前房と硝子体に炎症細胞が浸潤するため、霧視(かすみがかかったように見えること)、飛蚊症(虫が飛んでいるように見えること)、羞明感(まぶしく感じること)、その他、視力低下、眼痛、充血などの症状がみられます。片眼だけのことも両眼のこともあり、両眼交互に症状が現れることもあります。症状の経過は、だんだん悪くなるものもあれば、一時的に良くなり再びまた悪くなるといった再発・寛解を繰り返すものまでさまざまです。

ぶどう膜炎の原因

ぶどう膜炎は、サルコイドーシス、原田病、ベーチェット病のように全身の免疫異常が要因であることや、細菌性眼内炎やヘルペス性虹彩毛様体炎のように細菌、ウイルスの感染、強膜炎では全身の免疫異常、感染ともに要因になることがあります。また、外傷や悪性腫瘍も要因となります。しかし「ぶどう膜炎」と診断されても3人に1人は原因疾患がわからないとされています。

ぶどう膜炎の検査

一般的な眼科検査、蛍光眼底造影や光干渉断層撮影(OCT)などの検査に加えて、血液検査・胸部X線検査などの全身検査、ツベルクリン反応検査が行われます。また、目の組織採取や、診断的治療目的の手術がおこなわれることもあります。全身の免疫異常が原因のことも多く、目以外のからだにも症状が現れるため、詳細な問診に加えて全身検査が大切になります。

ぶどう膜炎の治療

基本的には薬による治療です。原因が細菌などの病原微生物による場合は、その病原微生物に有効な薬が使用されますが、治療の目的は炎症を抑えて視力障害につながる合併症を予防することです。ぶどう膜炎の種類や重症度によって治療法や治療の期間は異なりますが、局所療法として、炎症を抑えるための副腎皮質ステロイド点眼薬と炎症により茶目(虹彩)が水晶体に癒着し瞳が不整円となる虹彩後癒着を予防する散瞳薬点眼が処方されます。目の炎症が強いときは目の周りの組織に注射する場合もあります。目の局所治療だけでは良くならなかったり、炎症が強い場合は、副腎皮質ステロイド薬、免疫抑制薬、生物学的製剤の全身投与(点滴注射)が行われます。

飛蚊症

飛蚊症は、眼前に小さな異物があるように見えるもので、眼球運動に伴い動くことから、虫が飛んでいるように見える状態です。

これは、硝子体に生じた混濁が、影として網膜へ投影されることによって起こり、混濁が視野の中心に近いほど症状が強く見られます。

飛蚊症を起こす原因として、硝子体混濁や後部硝子体剥離といった加齢による生理的変化、ぶどう膜炎などの炎症疾患、裂孔原性網膜剝離、網膜静脈閉塞症、糖尿病網膜症、くも膜下出血、眼外傷による硝子体出血、薬剤性などがあります。

網膜裂孔

網膜裂孔の病態

網膜の一部が引っ張られて裂けたり、薄くなって孔が開いたりした状態を網膜裂孔と呼びます。網膜剥離に進行していくので、直ちに治療する必要があります。

網膜裂孔の自覚症状

網膜には痛覚がないので、痛みはなく、裂孔が開くだけでは自覚症状はほとんどありません。そのため網膜剥離に進行して初めて気付く人も多いです。前駆症状~随伴症状として、光視症を自覚することもあります。裂孔が開いた場所に細い血管が走っていて、それが切れることがよくあり、そうすると軽度の出血が生じるので、飛蚊症を自覚します。

網膜裂孔の原因

加齢に伴うものが一番多いです。中高年になると後部硝子体剥離が起こってきます。このとき硝子体と網膜が変性して薄くなっている場所に癒着があると、硝子体剥離が生じたときに網膜が引っ張られ破れてしまいます。中等度以上の近視では、変性が起こっている人が多く、網膜裂孔・剥離の頻度は9~13倍になると言われています。

それ以外では、目を直接ぶつけたり、頭に強い衝撃が加わった時に、硝子体が揺さぶられて、網膜に力が伝わって、裂けます。ボールが眼に当たった場合などでも網膜が破れることがあります。

それ以外では、生まれつき網膜に薄い部分がある人で、小さな孔(網膜円孔)が開くこともあります。

網膜裂孔の治療

早期の網膜裂孔であれば外来でレーザー治療をすることで治療が可能です。しかし、網膜剥離や硝子体出血を併発している場合には入院して手術を行う必要があります。

網膜剥離

網膜剥離とは、感覚網膜層(網膜を構成する10層のうち、網膜色素上皮層以外の9層)と網膜色素上皮層との間が様々な原因により剥離した状態をいいます。

網膜静脈閉塞症

網膜静脈閉塞症の自覚症状

急速な視野異常、変視症、視力低下が生じますが、全く無症状で気付かないうちに跡形になって、そこに発生した新生血管から硝子体出血を起こしてはじめて発見されることもあります。視野異常は典型的には(斜め)上半分か下半分に、薄暗く見えにくい範囲が出現します。残りの半分がほぼ問題なく見えているのが特徴です。ほとんどの人が、一部歪んで見える自覚症状を訴えますが、視力低下は黄斑のむくみの程度により、0.1程度から1.0以上と正常に近いものまで様々です。

網膜静脈閉塞症の原因

多くの場合、脳卒中と同じで、高血圧・動脈硬化が原因です。糖尿病などもリスクを高める一因です。したがって、中高年に生じることが多く、大規模臨床試験の平均年齢は60-65歳です。眼科治療と同時に、高血圧、高脂血症、動脈硬化といった基礎疾患の治療を行うことも重要です。

網膜静脈閉塞症の検査

病変の範囲、血管閉塞の程度を知るために眼底検査をします。視力に影響する黄斑のむくみの程度を評価するために、光干渉断層計(OCT)検査を行います。蛍光眼底造影検査を行い、網膜の循環状態を調べることで、病気のタイプ、状態など治療方針の決定に重要な情報を得ることができます。

網膜静脈閉塞症の治療

黄斑のむくみのために視力低下をきたしている場合は抗VEGF治療が行なわれることがほとんどです。視力がいい場合は、様子を観ることがあります。また、副腎皮質ホルモン(ステロイド)を眼球の外側に注射することもあります。

黄斑のむくみがなかなか引かない場合や、病変範囲が広い時に硝子体出血や牽引性網膜剥離を予防するために、レーザー治療(網膜光凝固術)を行うことがあります。また、硝子体出血や網膜剥離を生じた場合には硝子体手術を行うことがあります。

中心性漿液性脈絡網膜症

中心性漿液性脈絡網膜症の病態

中心性漿液性脈絡網膜症は、光を感じる神経の膜である網膜の中で、最も視力に関係する部分(黄斑)に網膜剥離が発生する病気です。30~50代の働き盛りの男性に多くみられます。片方の目に発症することが多いのですが、時に、両方の目の発症することもあります。ほとんどは良好な経過をたどり自然に治ることが多い病気です。

中心性漿液性脈絡網膜症の原因

原因は不明ですが、ストレスが悪い影響を与えるともいわれています。それ以外には妊娠時に起きることもあります。また、副腎皮質ステロイド薬の副作用で起きることもあります。副腎皮質ステロイド薬は飲み薬だけではなく、塗り薬、吸引薬、注射でも起きますので、主治医の先生に確認が必要です。

黄斑付近の網膜に栄養分を供給する脈絡膜の血管から血液中の水分がにじみ出て、この水分が黄斑付近に溜まることで網膜剥離が起こります。

中心性漿液性脈絡網膜症の症状

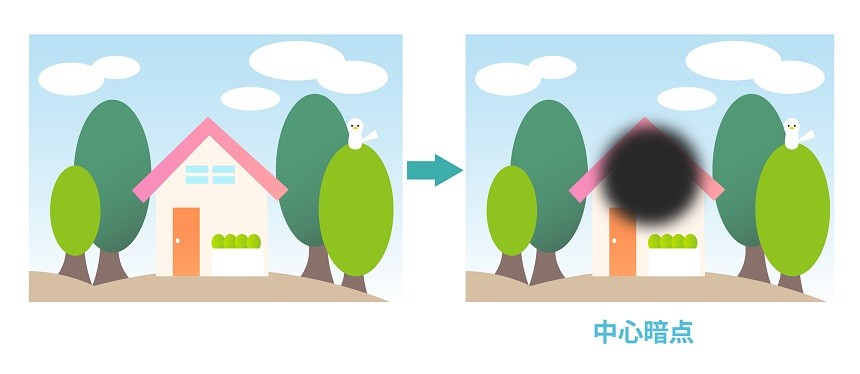

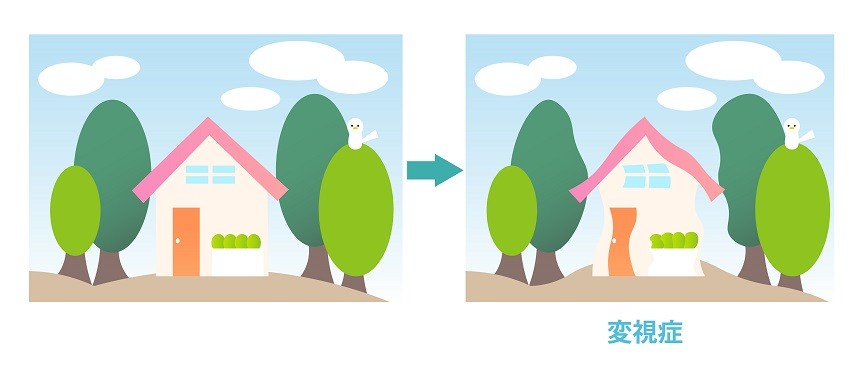

視力低下は軽い場合がほとんどです。視野の中心が暗く見える中心暗点(図1)、ものが実際よりも小さく見える小視症、ものがゆがんで見える変視症(図2)が生じることがあります。普通は網膜剥離が治ると症状は軽快しますが、何らかの見にくさが残ることが多いようです。また、網膜剥離が長い期間続いたり、再発を繰り返したりするような場合には、視力も低下してしまうこともあります。

中心性漿液性脈絡網膜症の検査

診断のためには血管からのしみ出しの部分を見つけるためにフルオレセインという造影剤を用いた蛍光眼底造影検査を行います。しかし、この病気は高齢の方にも起きることがありますが、高齢の方では加齢黄斑変性という病気と区別する必要があります。その際には、インドシアニングリーンという別の造影剤を使った検査も行う必要があります。

中心性漿液性脈絡網膜症の治療

この病気には自然に治ることもありますので、しばらく様子をみることもあります。しかし、いったん良くなっても再発することが多いので注意が必要です。しみ出しの部分が黄斑の中心(中心窩)から離れている場合は、レーザー治療が行われることもあります。レーザー治療には、回復までの期間を早めたり再発を予防したりする効果がありあます。しみ出し部分が中心窩にきわめて近い場合、レーザー治療はできないので内服薬による治療が一般に行われます。