緑内障

緑内障とは

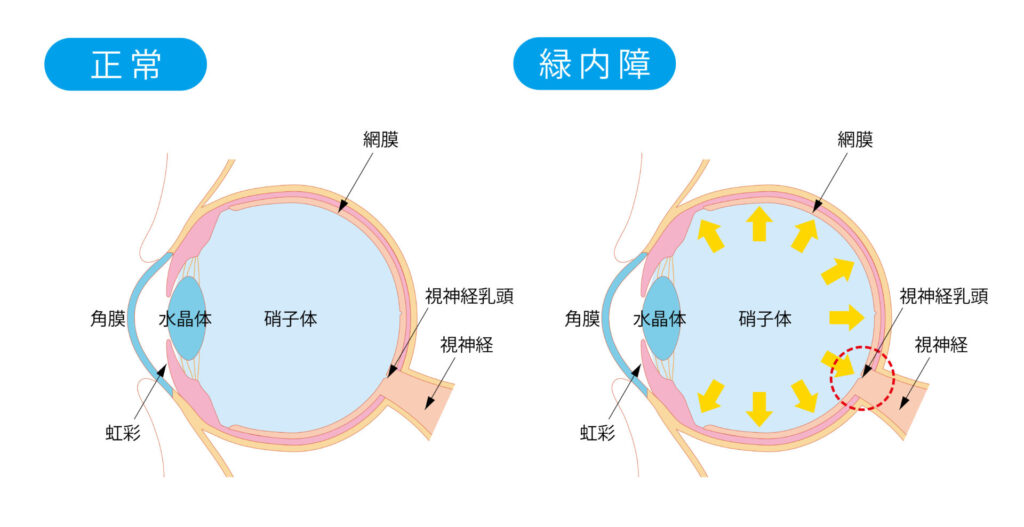

緑内障は、眼圧の上昇や視神経の脆弱性などにより視神経が障害され、それに対応した視野障害をきたす疾患です。原因にかかわらず眼圧を下げることで視神経障害の進行を抑制することができます。緑内障と診断されているのは、40歳以上の人口の5%で、日本における失明の原因の第一位です。

緑内障の原因

眼圧の上昇だけでなく、視神経の脆弱性など眼圧以外の要因も関与して視神経の障害が起こることで発症します。また、他の眼疾患、全身疾患、薬物などにより眼圧上昇が生じる続発性緑内障、そのほか隅角の発育異常から生じる小児の緑内障もあります。

眼圧とは

眼球の中は、房水と呼ばれる水で満たされています。房水は水晶体や角膜に酸素や栄養を与え、眼球の形を保つ役割をしています。眼内の毛様体という虹彩(茶目)の裏側あたりで房水は産生され、眼内に栄養を与えて、前房に移動し、隅角(線維柱帯、シュレム管)を通って静脈に入り流れ出ていきます。眼圧は通常10 mmHgから20 mmHgが正常範囲内と考えられています。

緑内障の病型

緑内障の病型は大きく分けて2つあります。「開放隅角緑内障」と「閉塞隅角緑内障」です。

隅角とは、虹彩の付け根にある房水が眼の外に排出される部位です。隅角には「線維柱帯」という網目状の組織があり、毛様体でつくられた房水は線維柱帯を通り抜け、シュレム管へと流れていきます。線維柱帯は、房水と呼ばれる目の内部の液体が排出されるための通路です。

開放隅角で眼圧が高い場合は線維柱帯が目詰まりを起こすなどして、房水が眼の外に排出されにくくなっている可能性があります。しかし眼圧が正常範囲(10~20mmHg)にも関わらず緑内障になる人がいます。これを正常眼圧緑内障と呼び、近年の調査で日本人では緑内障の約7割がこのタイプであることが分かりました。

閉塞隅角とは、虹彩と線維柱帯が接触して隅角がふさがっている(閉塞している)状態です。房水を線維柱帯から排出できないので、眼圧が上昇します。

緑内障と診断された方はご自身が閉塞隅角、狭隅角か開放隅角かは主治医に確認されることをお勧めします。閉塞隅角緑内障の方は、使用できない薬があります(内服薬や注射など)。

緑内障の症状

緑内障の主症状は、視神経が障害されることによる視力・視野障害で、慢性的に進行し初期には自覚書状に乏しいです。

隅角の閉塞を認める「閉塞隅角緑内障」では、眼圧の急激な上昇(急性緑内障発作)により眼痛、視力低下、嘔気、嘔吐などが生じます。適切な加療をしても著しい視機能障害をきたす場合があります。

緑内障の検査

緑内障と診断するためには、視力検査、眼圧検査、細隙灯顕微鏡検査、隅角検査、眼底検査、網膜光干渉断層計検査、視野検査などを行います。隅角検査は、小さなレンズを目に当てて、開放隅角か閉塞隅角かを調べます。光干渉断層計検査では、視神経乳頭の形状や網膜の厚みを調べることができます。一般的に、緑内障になると網膜が薄くなります。視野検査は緑内障診療の基本の検査で、緑内障が進行したかどうかは視野検査の結果で判定します。

緑内障の治療

緑内障の治療法には、①薬物治療、②レーザー治療、③手術治療の3種類があります。いずれも眼圧を下げるための治療です。現在のところ緑内障に効果があると証明されているのは眼圧を下げることのみです。眼圧が正常範囲である正常眼圧緑内障の場合にも、元の眼圧よりもさらに眼圧を下げることにより、病気の進行速度を遅くなったり、ほとんど停止することが証明されています。

しかし、緑内障の点眼薬の中には、まつ毛が伸びたり、瞼が黒ずんだり、眼瞼炎やアレルギー性結膜炎などの副作用を起こす薬剤もあります。また生涯にわたる点眼薬治療が必要になるため経済的負担や社会的負担も少なくなく、治療を中止してしまうケースも多々あります。

そこで、当院ではレーザー治療(選択的線維柱帯形成術:SLT)を積極的に行い、点眼薬なしでの経過観察をしたり、使用する点眼薬の数を減らしたりして緑内障治療の継続を促進しています。SLTについての詳細はこちらをご覧ください。