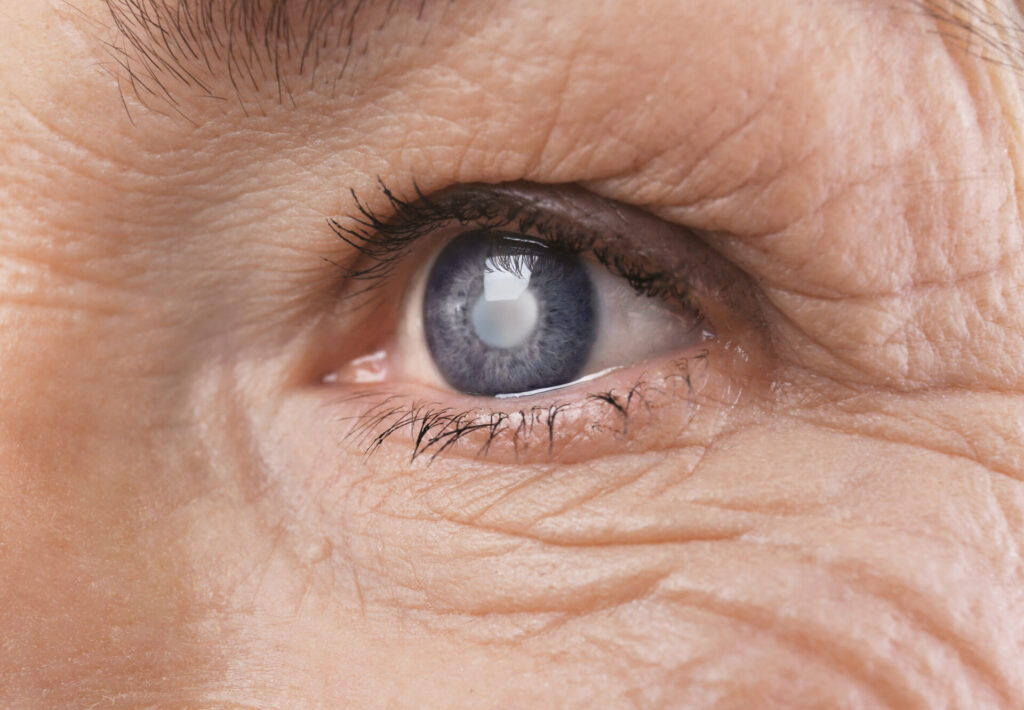

日帰り白内障手術

当院では日帰りで白内障手術を行っております。

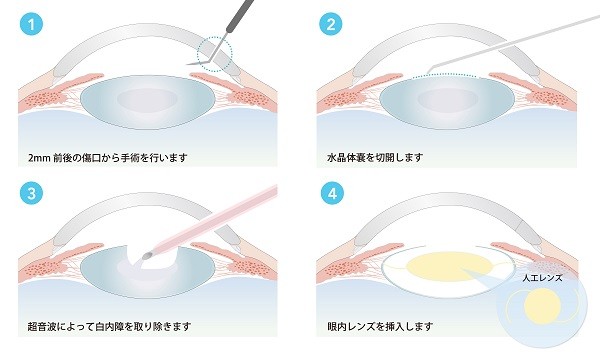

進行した白内障に対して、混濁した水晶体を手術で取り除き、眼内レンズを挿入する手術を行うのが一般的です。手術は基本的に局所麻酔で行います。手術は2 mm前後の切開創から超音波を発生する吸引器具を眼の中に挿入し、眼の中に水を灌流しながら混濁した水晶体の中身を吸引し、残した水晶体の薄い膜(水晶体嚢)の中に眼内レンズを挿入する方法で行われています。ただし非常に進行した白内障やもともと水晶体嚢を支える組織が弱い眼では、最初から、または術中に別の手術方法が選択されることもあります。

白内障の手術は高度な医療技術と手術に携わる医療関係者の努力によって年々進歩してきました。手術時間が短いことが良い手術とか、切開が小さく簡単な手術といった間違った認識がありますが、手術時間は白内障の程度や病状によって異なり、また、手術の合併症によって重篤な視力障害が生じる場合もありますので、眼科医とよく相談して決める必要があります。

当院の白内障手術の特徴

- 入院の必要がない

ほとんどの患者さんが日帰りで手術受けることが可能です。ただし、通院治療が困難な患者さんや一人暮らしで手術後の治療が心配な患者さんは入院設備のある施設をご紹介いたします。 - 手術は痛くありません

点眼麻酔薬を手術前に点眼するだけです。手術中に痛いと感じる人はまずいません。

手術の後に少しゴロゴ ロする感じはありますが、痛みを訴える患者さんはほとんどいません。 - 短い手術時間

手術時間は10分から15分程度です。ただし、進行した白内障の場合や緑内障のどの合併症がある場合は、手術時間が延びたり、手術方法を変更することがあります。 - 早期の社会復帰ができる

超音波白内障手術法はわずか2.4mmの傷口だけで手術ができるため手術後の回復が早いからです。

眼内レンズについて

水晶体は目のピント調節を行う役目をしていますが、白内障手術の際にはこれを取り除きます。眼内レンズは水晶体の代わりに目の中に入れる人工の水晶体です。眼内レンズにはさまざまなタイプのものがあります。ほとんどが小さな切開から挿入できる生体適合性の高い柔らかい素材(アクリル樹脂、シリコンなど)が使われています。眼内レンズは水晶体と違ってすべての距離にピントをあわせることはできません。

- 単焦点眼内レンズ

現在最も多く使用されており保険適応の眼内レンズです。

患者さんのライフスタイルに合わせて、遠くが見えたほうが良いのか、あるいは、近くが見えたほうが良いのかを充分ご相談したうえで度数を決めます。

手術後に眼鏡が必要な患者さんもいらっしゃいますが、眼鏡がいらなくなった患者さんもいらっしゃいます。 - 多焦点眼内レンズ

多焦点眼内レンズは複数の距離ピントをにあわせることができるレンズです。眼鏡の必要性を減らすことができますが、単焦点レンズと比較して見え方の質が低下したり、夜間に光がにじんで見えたりするなどの副作用が起こる場合もあります。

手術費用は選定医療または全額自己負担となっており、各施設において治療費が異なります。

最新の眼内レンズや費用が高額となる眼内レンズが優れているというわけではなく、また、すべての患者さんに向いているというわけではありませんので、担当医とよく相談して眼内レンズを選択することが重要です。

- 多焦点眼内レンズをご希望の患者さんは関連施設に紹介いたしますのでご相談ください。

白内障手術のリスク

当院では、手術がいつも間違いなく安全に成功することを最大の目標にしています。しかし、以下に述べる合併症が、思いがけなく起こる危険性も僅かですが、あることを十分にご理解したうえで手術を受けてください。

合併症はめったには起こりませんが、『起こることもあり得る』ことを知っておくのは、重要なことです。

1.術中の合併症

- 水晶体嚢破損

手術中に水晶体カプセルの底の膜(後嚢)が破れるものです。特殊な手術を追加してレンズを移植したり、時には後日再手術をおこなって眼内レンズを移植することがあります。 - チン氏帯断裂

水晶体カプセルを支えている紐状の組織が切れるのもです。特殊な症例を除いては手術前に予見することは極めて困難です。この合併症が起きた場合は、初回手術で眼内レンズが移植できないこともあります。 - 水晶体の落下

水晶体嚢破損やチン氏帯断裂が発生して水晶体の支えがなくなると水晶体が網膜上に落下することがあります。 - 術中虹彩緊張低下症候群

手術中に突然として虹彩(茶目の部分)がフニャフニャになってしまい、瞳孔が小さくなるものです。前立腺肥大の治療薬を服用している患者さんに起こりやすく、その割合はハルナール44%、ユリーフ60%、フリバス0%と言われています。ごくまれに予期せず女性に起こることもあります。手術が非常に難しくなり、上記の合併症の危険性が高まります。 - 駆逐性出血

手術中に眼底出血(脈絡膜出血)を突然起こすものです。この場合には即座に手術を中止しなければなりません。しかし、きわめて稀な出血です。

2.術後の合併症

- 眼内炎

白内障手術の術後に起こる合併症中で、最も重篤なものです。発生頻度は0.04%~0.02%と報告されていますが、糖尿病にかかっている患者さんの場合は、危険率は4倍にもなると言われています。

何らかの原因で傷口から目の中に細菌が入り、眼内で強い炎症を起こします。眼内炎が起きた場合には早急に硝子体手術を行い、目の中の細菌を完全に取り除き、抗生物質で洗浄することが必要です。場合によっては眼内レンズを摘出する必要があります。治療が遅れると失明の可能性がありますので、急激な視力低下や眼痛があった場合は至急ご連絡ください。 - 傷の接着不全

術後に傷が開いてしまうことです。手術後の数日内に無意識に目をこすってしまったり、眼球を打撲した時などに起こることがあります。急に視力が落ちることで気がつきます。再手術をして傷を糸で縫い合わせます。 - 眼圧上昇

術後一過性に眼圧が高くなることがあります。点眼薬の使用で治まります。強い眼痛や頭痛が感じたらご連絡ください。 - 網膜剥離

強い近視のある人に白内障手術をした後に起こることがあります。発生頻度は0.04%と言われています。早期に見つければ手術で治すことができます。手術後、初めて飛蚊症が生じた場合や、飛蚊症が明らかに増えた場合には、必ず眼底検査を受けてください。

3.その他、術後に視力が落ちるもの

- 後発白内障

眼内レンズを移植するために残しておいた、後嚢という水晶体の入っていた透明な袋が、術後数か月から数年後に濁ってきて視力を落とすものです。白内障手術を受けた患者さんの5~10%に発生すると言われています。

レーザー光線でこの濁った膜を取り除けば、すぐに視力は回復します。 - 黄斑浮腫

手術は何の問題が無く終了しても、術後の軽微な眼内炎症により、網膜の中心部(黄斑)に腫れが生じ視力低下を起こす場合があります。ほとんどは自然に治りますが、稀に重症化して点眼薬などで治療が必要な場合もあります。

白内障手術の流れ

- 点眼麻酔などを行い、手術の準備をします。手術は基本的に局所麻酔で行われます。

- 2mm程度の小さな切開創を作り、そこから超音波で水晶体を砕いて吸引します。

- 水晶体嚢と呼ばれる水晶体が入っていた袋の中に、眼内レンズを挿入します。

- 切開創を縫合または自己閉鎖します。手術時間は、白内障の程度や状態によって異なり、合併症が起きた場合には、さらに時間がかかることもあります。

白内障手術後の注意点

- 手術後、医師が処方した点眼液を指示通りに点眼してください。

- 手術後しばらくは、洗顔や洗髪は控えていただきます。

- 清潔な状態を保ち、汚れた手で目をこすらないように注意してください。

- 日常生活はすぐに再開できますが、激しい運動や飲酒は控えるようにしましょう。

料金

ただいま準備中です。公開までしばらくお待ちください。

緑内障レーザー治療

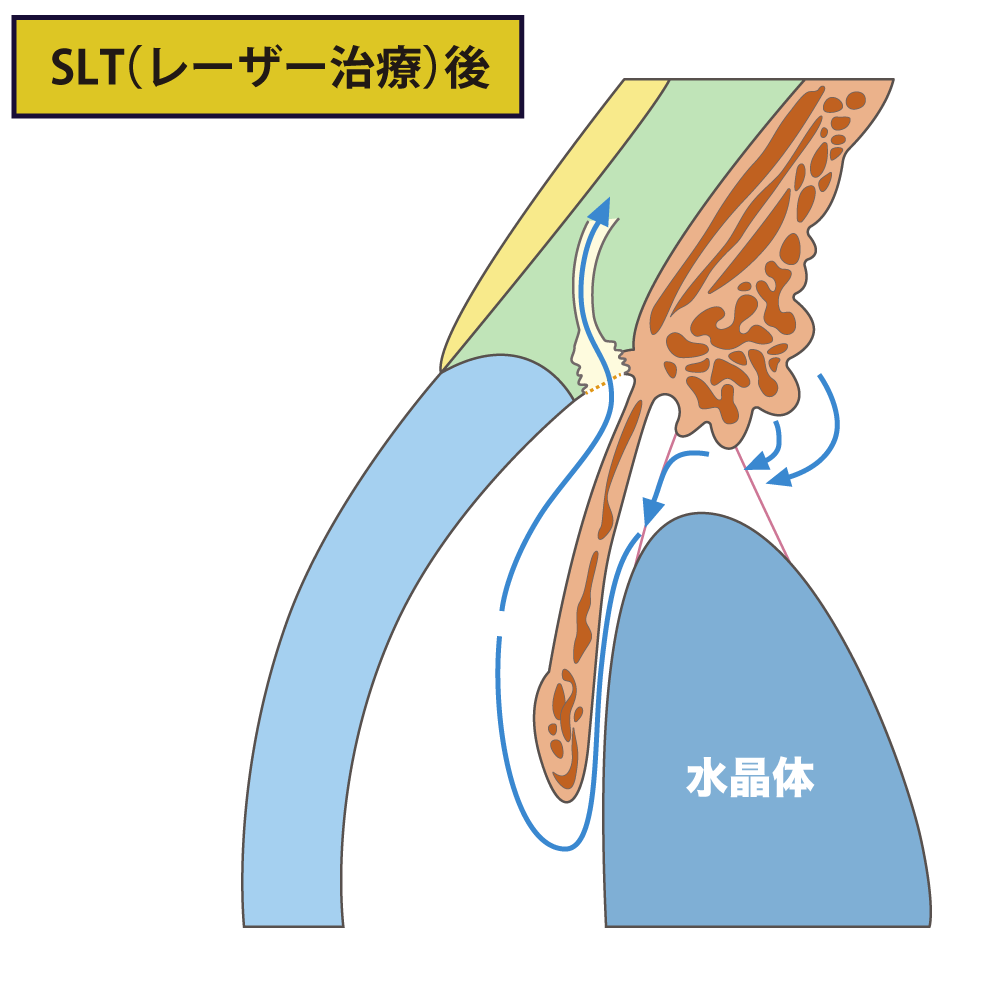

SLT(選択的レーザー線維柱帯形成術)

SLT(選択的レーザー線維柱帯形成術)とは

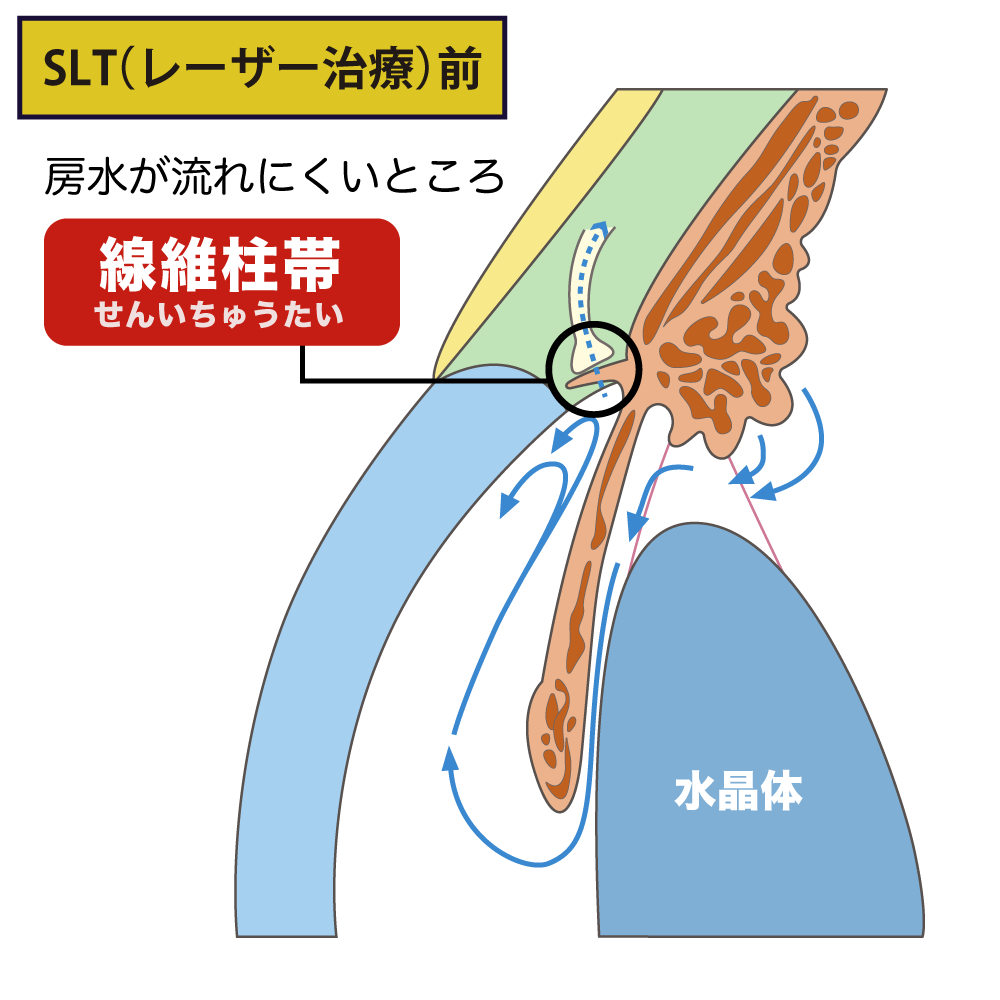

緑内障のタイプには、隅角の広さにより、閉塞隅角緑内障と開放隅角緑内障があります。閉塞隅角緑内障では隅角が狭いために、房水が目の外に出ていきにくくなります。開放隅角緑内障では線維柱帯のフィルターに細かい細胞のカス(メラニン細胞)などが溜まって房水の流れが悪くなり、眼圧が上がります(「緑内障の病型」をご参照ください)。

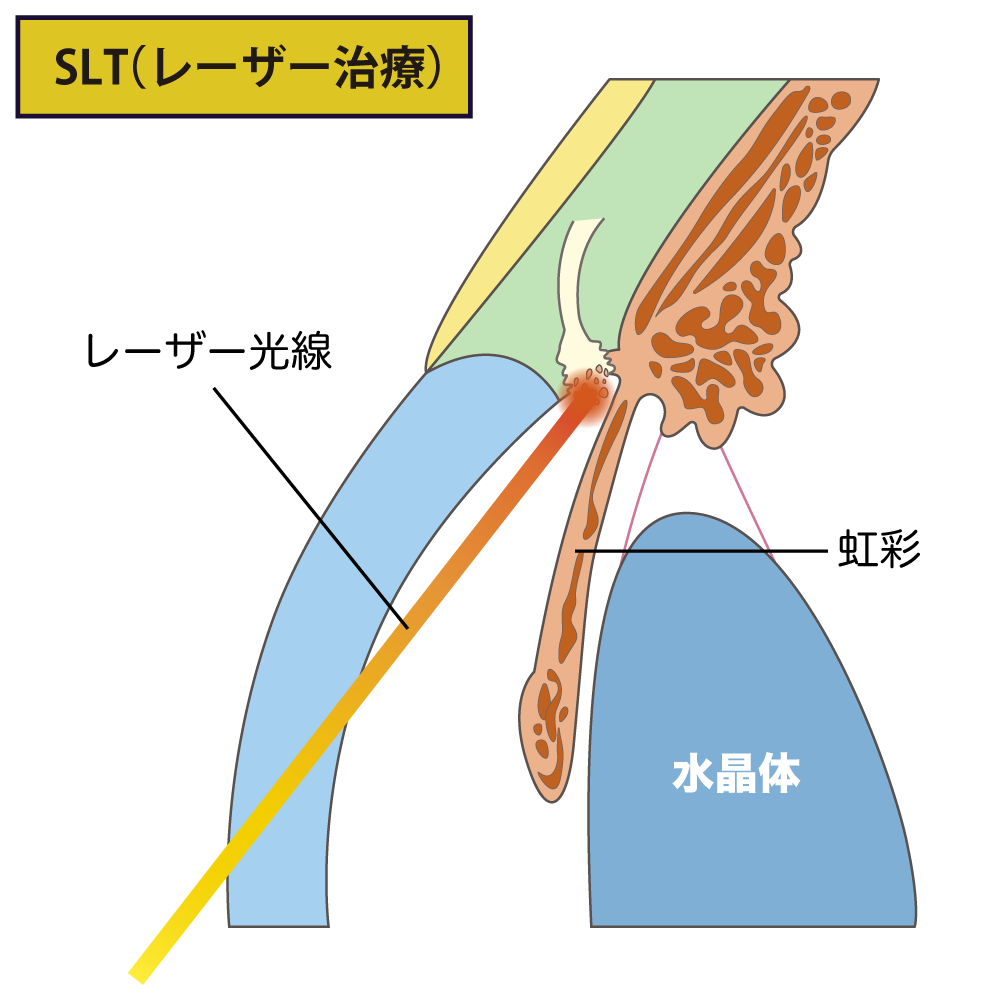

SLTは開放隅角緑内障の治療に有効な方法の一つです。特殊なレーザーを線維柱帯に照射して線維柱帯内のフィルターに溜まった細胞のカス(メラニン細胞)を選択的に除去することで眼圧を下げます。つまりフィルターの通りを良くしようという治療法がSLTです。レーザーは選択的に細胞のカスのみに当てるため、線維柱帯自体を損傷する恐れはありません。したがって、眼圧が再び上昇しても、再度治療を行うことが可能です。

何か気になる点がある方はお気軽にご相談ください。

SLT(選択的レーザー線維柱帯形成術)が対象となる方

- 眼圧が高い方

- 正常眼圧緑内障で眼圧を下げる必要のある方

- 緑内障点眼薬によるアレルギーや充血、色素沈着、異物感などの副作用がある方

- 毎日点眼することがわずらわしい、点眼を忘れがちな方

- 妊娠・授乳中で点眼治療ができない方

- 仕事や生活リズムの関係で点眼を継続することが難しい方

- 点眼治療では症状の改善がみられない方

- 視野の狭窄が進行している方

SLT(選択的レーザー線維柱帯形成術)のメリット

- 線維柱帯に溜まった細胞のカス(メラニン細胞)のみを選択的に蒸発させるので、線維柱帯の基本構造には損傷を与えず、繰り返し治療することが可能です。

- 低侵襲のやさしい治療のため、副作用が発生しずらいです。

- 短時間(5分程度)での治療が可能なので入院の必要がなく、即日行うこともできます。

- 1回の治療で1~3年効果が期待できます(ただし個人差があります)。

- 保険適応での治療が可能です。

- 医療保険の適応になる場合があります(ご加入の保険会社へご確認ください)。

- 一時的な副作用として、かすみ、充血、目の重圧感、眼圧上昇があります(ほとんど問題ありません)。

SLT(選択的レーザー線維柱帯形成術)の流れ

- 眼圧上昇予防の点眼と麻酔の点眼をします

- コンタクトレンズを目にのせてレーザーを照射します(5分程度で終了)

- 眼圧上昇予防の点眼をして30分後に眼圧測定をします

- 異常がなければ、終了です(車の運転も可能です)

SLT(選択的レーザー線維柱帯形成術)後の留意点

- レーザーが効かない人がいる

効果は個人差があり、有効率は70%~80%程度といわれてます。

効果が長期間持続する方もいれば、比較的短期間で効果がなくなってしまう方もいます。

残念ながら20~30%の方は無効です。効果の有無は事前に予見することはできません。 - レーザーの再照射

レーザーの効果は時間経過とともに減少していくこともありますが、再照射も可能です。 - 緑内障が治るわけではない

レーザー治療を受けたとしても、緑内障が治ってしまうことはありませんので、通院の継続が大切です。

副作用・合併症はほぼありません。

SLTが注目される最大の理由は、その「安全性」です。

他の治療法に比べ、合併症リスクが極めて低く、術後の制約もほとんどありません。

軽度な炎症やチクチク感が1週間程度続くことがあるものの、深刻な副作用や後遺症はほぼ見られません。

デメリットを挙げるとすれば、再度目詰まりが起きる可能性があることや、際限なく繰り返し治療できるわけではない点です。

しかし、他の緑内障手術や点眼薬による副作用と比べれば、はるかに低リスクな選択肢といえます。

SLT(選択的レーザー線維柱帯形成術)の費用の目安

| 1割負担の方 | 3割負担の方 | |

|---|---|---|

| 片眼 | 約10,000円 | 約30,000円 |

治療初期における点眼とSLTの比較表

| 名称 | 点眼 | SLT |

|---|---|---|

| 治療方法 | 毎日決まった時間に点眼を行う | 治療前に点眼麻酔をし、専用のレンズを使用しレーザーを照射する |

| 費用 (3割負担) | 点眼薬 2年間 36,000〜72,000円 | レーザー治療代 58,000円前後(両眼) |

| 長所 | ・手軽に始められる ・一回の診察代が安い ・保険適応 | ・非侵襲的方法であるため繰返し治療可能 ・就寝時間帯眼圧変動の抑制が期待できる ・一回の治療で2~3年間効果が期待できる(個人差あり) ・毎日点眼の煩わしさがない ・保険適応 |

| 短所 | ・毎日の点眼が面倒 ・点眼薬によるアレルギーが生じる場合がある | ・一回の施術費用が高い ・全ての方に選択可能な治療ではない |

| 副作用 | ・結膜充血 ・眼瞼色素沈着 ・上眼瞼のくぼみ ・心不全 ・呼吸困難(喘息の方は禁忌) ・妊娠中、授乳中の方への使用は安全性が確立されていない | ・結膜充血 ・かすみ ・重圧感 ・眼圧上昇 (上記全て一過性のもの) |

SLT(選択的レーザー線維柱帯形成術)についてQ&A

SLTに痛みはありますか?

いいえ、痛みはありません。(個人差あり)

SLTの治療時間はどのくらいですか?

患者様の症状や治療範囲によって異なりますが、通常5~10分程度で終了します。

SLTは入院が必要ですか?

通院で行いますので入院は不要です。

SLTで効果がなかったらどうすればいいですか?

その場合は、点眼を追加したり、手術を考慮します。

SLTは、合併症の少ない治療です。

関心をお持ちの患者様は、ぜひ医師にご相談ください。

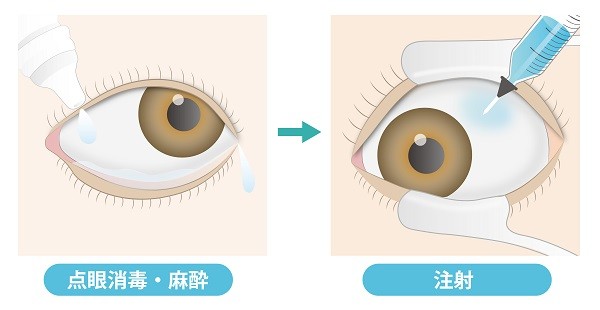

抗VEGF治療

硝子体注射(抗VEGF治療)とは

加齢黄斑変性や網膜静脈閉塞症、糖尿病網膜症などの網膜の疾患では体内のVEGF(血管内皮増殖因子)という物質が、新生血管の増殖や黄斑浮腫の悪化に関与していることがわかっています。これにより、黄斑(網膜の中心部分)に浮腫(むくみ)が生じると、ゆがみや中心暗点(真ん中が暗く見える)、視力低下などの症状が出現します。

抗VEGF治療はこのVEGFの働きを抑える薬剤を眼内に注射(硝子体内注射)することにより、黄斑浮腫を改善させ、病気の進行を抑制する治療法です。

治療は外来通院で行われます。まず麻酔薬を点眼し、目の周囲と、目の表面を消毒します。続いて注射針を用いて、抗VEGF薬を眼内(硝子体内)に注入します。注射は短時間で終了します。

抗VEGF治療の対象疾患

加齢黄斑変性

加齢黄斑変性は、網膜中心部の黄斑が老化によって障害を受け、視野の歪みや欠け、中心部が暗くなるなどの症状を引き起こす進行性の病気です。黄斑は、ものの形や色を識別する重要な部分で、網膜の中でも特に大切な役割を担います。

この病気は、老化により黄斑に老廃物が溜まり、組織や血管がダメージを受けることで発症します。放置すると視力が低下し、最終的には失明する恐れがあります。

白内障と異なり症状の改善が難しいため、早期発見が極めて重要です。視覚の異常を感じた場合は速やかに受診してください。

糖尿病網膜症

糖尿病網膜症は、糖尿病による高血糖状態が続くことで網膜の血管が傷つき、出血や白斑、新生血管の形成などを引き起こす病気で、進行すると失明に至る可能性があります。

初期症状が自覚しにくく、受診が遅れることが多い一方、眼底検査で早期発見が可能です。糖尿病治療では血糖コントロールと定期的な眼科検査が重要で、進行に応じて適切な治療が行われます。近年、抗VEGF治療が注目されています。

網膜静脈閉塞症

網膜静脈閉塞症は、網膜の静脈が詰まり血流が停滞することで発症し、視界のぼやけや視力低下、視野欠損などを引き起こす病気です。

高齢者に多く見られ、高血圧や糖尿病、高脂血症がリスク要因とされています。また、黄斑浮腫を伴う場合もあり、その改善のために抗VEGF治療が行われることがあります。発症リスクの高い人は、早期発見と治療が重要です。

病的近視

病的近視は、眼球が極端に縦長に伸びた強度近視で、眼底組織に障害を引き起こし、視力低下や失明の原因となる病気です。

40歳以降に発症しやすく、自覚症状が出にくい初期段階があります。脈絡膜新生血管の発生による出血や黄斑浮腫が起こる場合があり、抗VEGF治療が有効です。白内障を伴うこともあり、進行すると手術が必要です。

片目ずつ異常をチェックし、目を強くこすったり圧力を加えないよう注意が必要です。

抗VEGF治療の治療スケジュール

抗VEGF治療の開始時は、4週ごとに1回、通常、連続3回~4回注射をします。その後の維持期では、視力検査や眼底検査(OCT撮影)などの経過をみながら、症状に応じて注射を追加します。

抗VEGF治療の副作用

治療後に特に注意すべき副作用(眼局所)

- 眼の中の炎症(眼内炎症)

- 眼の中の感染症(眼内炎、重篤な眼内感染症)

- 網膜裂孔

- 裂孔原性網膜剥離など

眼の炎症、感染症などの兆候となる次のような症状があらわれた場合は、すぐに医療機関に連絡してください。

- 眼の強い痛みや充血が継続・悪化する

- 眼がかすむ

- 眼の不快感が悪化する

- 視力が極端に低下する

- 黒い影や濁りが見える

治療後に特に注意すべき副作用(全身)

- 脳卒中、心筋梗塞など

抗VEGF薬投与により、動脈血栓閉塞事象が発現する可能性があります。

次のような症状が突然あらわれた場合は、すぐに医療機関に連絡してください。

- 頭痛

- 嘔吐

- めまい

- 意識低下・消失

- 急にしゃべりにくくなる

- 胸の痛み・締めつけられる感じ